伝えたい事

認知症ケアの勉強から学ぶ事

- 認知症の事!

- 認知症本人も悩んでいる!

- 認知症だけど何もかも分からなくなっているわけではない事を知ろう!

介護の現場で「話していると怒り出す」「手が出てしまう」場面、ありますよね。

大切なのは、これは性格ではなく脳の病気による症状だという理解です。本記事では、 中核症状(遂行機能障害・失認・失行)の基礎と、今日から使える声かけ・環境調整をまとめます。

なぜ?認知症の人は「怒りっぽくなるのか」

認知症の方が怒りやすくなる背景には、理解のしづらさ・伝わらなさ・環境刺激・「やりたいのにできない」苦しさがあります。 ここを「性格」ではなく脳の損傷からくる症状として捉えると、認知症ケアの視点が変わり、介護者の気持ちも軽くなります。

認知症は脳の病気:中核症状とBPSD

- 中核症状:脳の障害により直接生じる症状(記憶障害、見当識障害、遂行機能障害(実行機能障害)、失認、失行 など)

- BPSD(周辺症状):行動・心理症状(不安、焦燥、怒り、徘徊、幻覚 など)

色々な要素:怒りや拒否は「中核症状」の遂行機能障害(実行機能障害)からきている事もあります。これから詳しく説明していきますね。

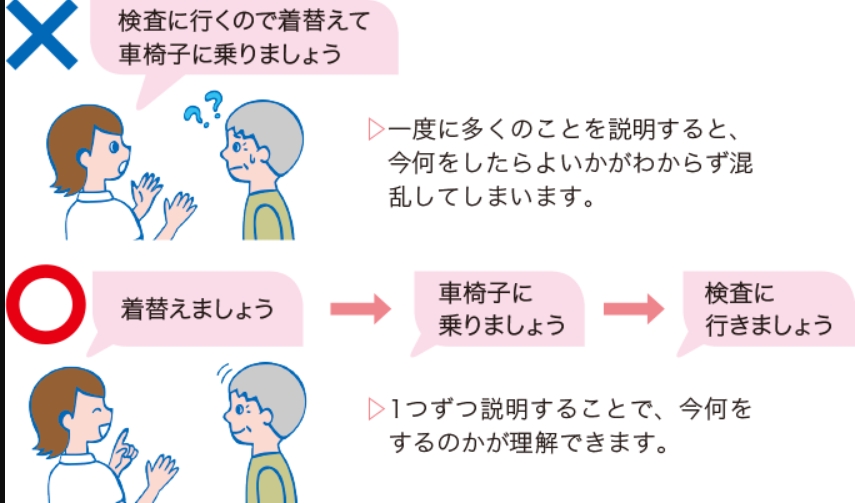

遂行機能障害(実行機能障害)とは

計画を立てて、順序立てて、目的に向かって行動する力が低下する症状です。 例:トイレへ行こうとしても「立つ→歩く→ドアを開ける→座る」といった流れが途切れる/着替えの手順で止まる/食事の一連の流れが続かない など。

ケアの要点

- 動作を一つずつ切り出して伝えてあげる:「まず立ちましょう」→「一緒に歩きましょう」

- 止まったら次の一手を教えてあげる:「ではドアを開けましょう」

- 日課(ルーティン)や視覚的手順表で見通しを作る

※焦らせたりしないで 職員の焦りも感じさせない様に やさしい声掛けをしてみてください。 認知症の方も障害だから何も分からなくなっている訳ではなくその場の雰囲気を感じ取る事があります。

失認・失行とは脳の損傷からでる症状

失認(しつにん)

物・場所・人などの認識が難しくなる。例:トイレの場所が分からない/スプーンの用途が分からない。

- ラベル・ピクトグラムで視覚手がかりを増やす

- テーブル上を必要最小限にし、迷いを減らす

- 指差し・視線誘導・そっと手を添えるなど言葉+ジェスチャー

失行(しっこう)

動作の手順が難しくなる。例:ズボンが履けない/椅子に座れない。

- 「右足→左足」など一動作ごとの声かけ

- 手を添えて一緒に動く(過介助になりすぎない範囲で)

- 急がせない/できたらその都度肯定

※距離感を把握する事に困難がでる症状もあります。「視空間認知障害」も中核症状の一環としてあります。今回は簡単に説明しますね。

- 視力に問題はないけど、脳が目から入ってくる情報を理解が出来ず、距離感や物の位置や大きさ・立体感など認識が出来ない事です。

怒っている方への声掛けと接し方

認知症の方も混乱している事を理解

- 否定しない受けとめ:「そうなんですね」「教えてくださってありがとうございます」

- 短く・ゆっくり・やさしく:情報は少量ずつ、語尾は和らげる

- 非言語を活用:穏やかな声、うなずき、やさしいタッチ

出典:認知症 | 看護roo![カンゴルー]

声かけ方法のコツ

- 「立ちましょう」→「一緒に歩きましょう」→「ここに腰をおろしましょう」

- ドアに大きな表示、通路の障害物を除去、照明をやや明るく

- 誘導は並走で安心を提供、足取りは本人ペース

歩行サポートのコツ

- 「一歩ずついきましょう」→歩幅を合わせ、手すり・歩行器を適切に

- 目的の場所の色や指差しして分かりやすくし進行方向を分かりやすくする

- 本人が混乱し怒り出したら少し時間をおいてから 声掛けする。(何事も無かったかの様に話しかけるとうまくいく場合があります。それでもダメな場合 再度、時間をおいて他の職員に頼む事もいい方法です。)

環境調整

- 音・人・光の刺激を整理(静かな場所へ移動、眩しすぎない照明)

- 必要物品のみを視界に置き選択肢を絞る

2025年問題と認知症ケアの重要性

2025年、日本は5人に1人が75歳以上の後期高齢者という段階に入り、認知症は約700万人規模と見込まれています。 現場の「理解」と「具体的な工夫」はますます重要になります。

まとめ

- 怒りや拒否は性格ではなく症状。まず背景理解をしてほしいです。

- 遂行機能障害・失認・失行=中核症状。声かけは分けて・ゆっくり・視覚的に。

- 環境調整で不安を少なくするケア。

- 2025年問題を見据え、誰もが関わるテーマとして理解を深めてほしいです。

このように認知症でも細かい障害がいくつもあり、障害を理解することで職員も傷つかず、利用者も不安から怒ったりせず、ストレスにならないケア ができます。お互いにとってより良いケアを目指すことが大切です。

これからも認知症ケアについて発信していきますので、ぜひお楽しみに。

また、「認知症でこんなことで悩んだ」「こういう場面で困った」など、認知症ケアでのお悩みや体験がありましたら、メールで教えていただけると嬉しいです。今後の記事作成の参考にさせていただきます。

最後まで読んで頂きありがとうございます。また介護職員として働き続ける実体験を載せていきます。

出典:ジチタイワークス「5人に1人が後期高齢者に!『2025年問題』で何が起きる? 背景や対策を解説」 (2024年10月22日公開): https://jichitai.works/article/details/2731