本日の目的

認知症だから何も分からないわけではない!

認知症を知ってほしい!

認知症の利用者への声掛けに悩んだことはありませんか?

急に怒ってしまったり、声をかけても反応がなかったり、違う行動を始めてしまったり…。

忙しいときほど思うように動いてくれず、対応に困った経験は、多くの介護職が抱えている悩みじゃないでしょうか。

私の体験と認知症ケア(合格しませんでしたが(´;ω;`))知識を 載せました。明日からの仕事に 活かせたら 職員も利用者もケアがスムーズになると 思います。

認知症の方に声掛け方法

笑顔であいさつ

表情は利用者の安心感に直結します。笑顔で接することで受け入れてもらいやすくなる方法の一つです。

人は 楽しいや嬉しいなどいい記憶を脳に記憶します。 認知症の人の体などに力が入っている時は 笑顔でゆっくり話しかけてみてください。

短くわかりやすい言葉

だらだらと説明するのではなく、「これからご飯です」「一緒に座りましょう」など短い言葉で伝えると理解しやすくなります。

傾聴の姿勢もいいですが 認知症レベルによってですが 話を聞いてもらっているうちに混乱してくる場合がありますので 注意です。

はっきりとやることを伝える

声を大きくする必要はありません。

明確な言葉で伝えることが大事です。「職員の自信が 認知症の人に伝わってしまうのか!」と不思議なくらい自信がない声掛けだと 拒否や迷いが出てきてしまう恐れがあります。

落ち着いた声のトーン

大声で怒鳴るように話すのは逆効果。落ち着いた声で伝えると、不安や抵抗を減らせます。

認知症人の状態を観察する大切さ

表情の確認

疲れていないか、不安そうな顔をしていないかなど、表情から心身の状態を読み取ります。

机などで伏せている様子があったりしたら 「夜寝れなかったのかな?」など 「自宅で 何かあったのかなぁ」など 「どうしましたか? 表情が暗いけど なにかありましたか?」など聞いてみる すると 答えてくれたりもします。

一日の流れを把握する

「朝からどんな様子だったか」「直前までどんな行動をしていたか」など 他の職員に聞いて情報を獲る事も大事です。自分だけの視点だけでなく 他の介護士からの情報でいいヒントをもらえたりします。

認知症の特性を理解する

言葉の理解度の低下

認知症が進行すると、長い説明や複雑な言葉は理解しづらくなります。短く、簡単な表現を心がけましょう。

環境からのストレス

騒音・まぶしい光、慌ただしい雰囲気は不安や怒りを引き起こすことがあります。利用者の表情や反応から「環境による影響」を見極めましょう。

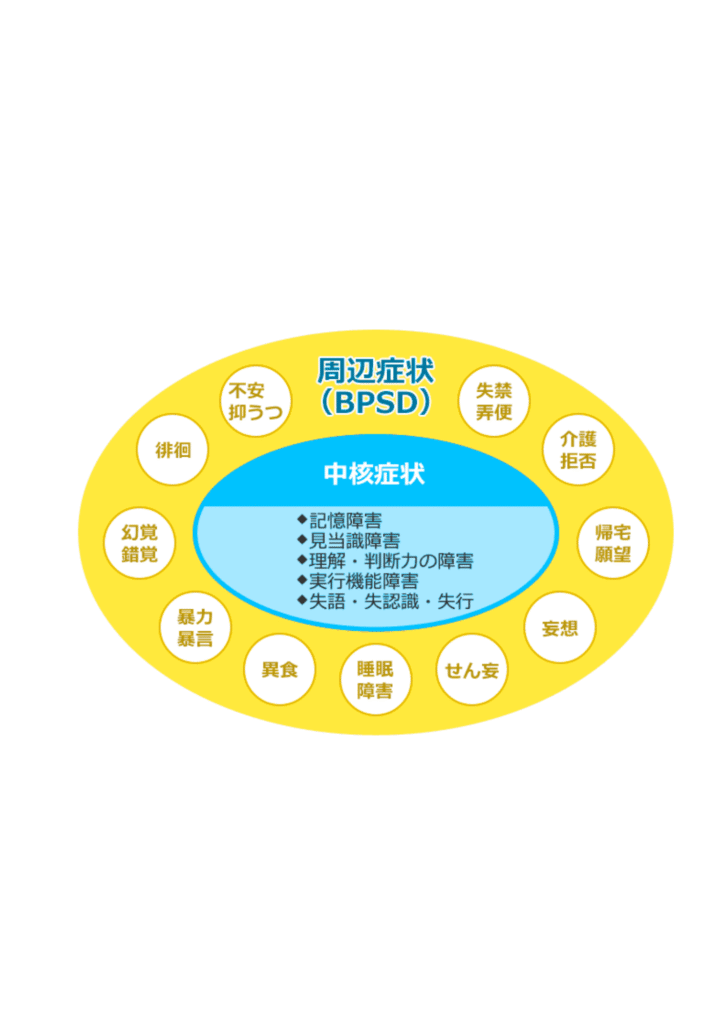

周辺症状(BPSD)の理解

利用者が声掛けにうまく反応できないのは、単なる「わがまま」や「拒否」ではなく、認知症の特性が関係していることがあります。理解しておくと対応がしやすくなります。

怒りっぽさ、落ち着かない行動、拒否などは「症状の一つ」であり、本人の性格だけの問題ではありません。症状への理解があれば、過度に感情的にならず支援できます。

※中核症状が出てから 周辺症状(BPSD)がでると言われています。

まとめ

声掛けで失敗し、拒否されたりして落ち込むことあると思います。

しかし認知症の人に悪気はなく、「今この瞬間がダメ」なだけの場合も多くあり。短期記憶の影響で、少し時間を空けて対応したら、うまくできることも。再チャレンジです。

ただし、嫌な体験や記憶は脳に残りやすく、ストレスとなってしまいます。逆に「楽しかった」「安心した」という体験も記憶に残るため、笑顔で関わることはとても大切です。

また、「認知症だから何もできない」と思って接すると、その気持ちは不思議と相手に伝わります。一人ひとりの意思表示を理解し尊重することが、認知症人と職員の信頼関係を作る一歩だと。

強い言葉で無理やり言われ続ければ、利用者は「もう反発しなくても」と諦めてしまうことがあります。それは結果的に認知症の進行を早めてしまうことにもつながります。だからこそ、日々の声掛けの中で「安心」「信頼」「笑顔」を届けることが大切です。

最後まで読んで読んで頂きありがとうございます。 介護の仕事は時間にも追われる為 つい口調が強く言ってしまう気持ちは 私もあるので分かります。しかし 少しでも認知症という理解が出来ると 自分の見え方が変わってくることが 私の「認知症ケア」で学んだことでした。 少しでも 知識や情報が広がれば これからの高齢者時代の介護のケアに寄り添う心が出来たらと 思います。ありがとうございました。

上記の図は他から貼らせていただきましたので リンクを貼らせて頂きました事で、ご了承ください https://www.sompo-egaoclub.com/articles/fixed/9